Annas Spuren

Im Gespräch mit Sigrid Falkenstein über Spurensuche, Tabuisierung und Erinnerungskultur heute.

Max Balzer (Interview)

Noemi Hasler (Illustration)

Sigrid Falkenstein hat in ihrem Buch “Annas Spuren” die Geschichte ihrer Tante Anna Lehnkering rekonstruiert, die einen Teil ihres Lebens in einer Heil- und Pflegeanstalt verbrachte und vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Gesetze zur Rassen- und Erbhygiene ermordet wurde. Im Interview spricht Sigrid Falkenstein über die Spurensuche, die Tabuisierung in ihrer eigenen Familie und über die Bedeutung von Erinnerungskultur heute.

Frau Falkenstein, Sie haben in Ihrem Buch Annas Spuren sehr umfangreiche Recherchen zu Ihrer Tante betrieben. Gab es ein Dokument oder ein Foto, bei dem Sie gedacht haben: So möchte ich mich an meine Tante erinnern?

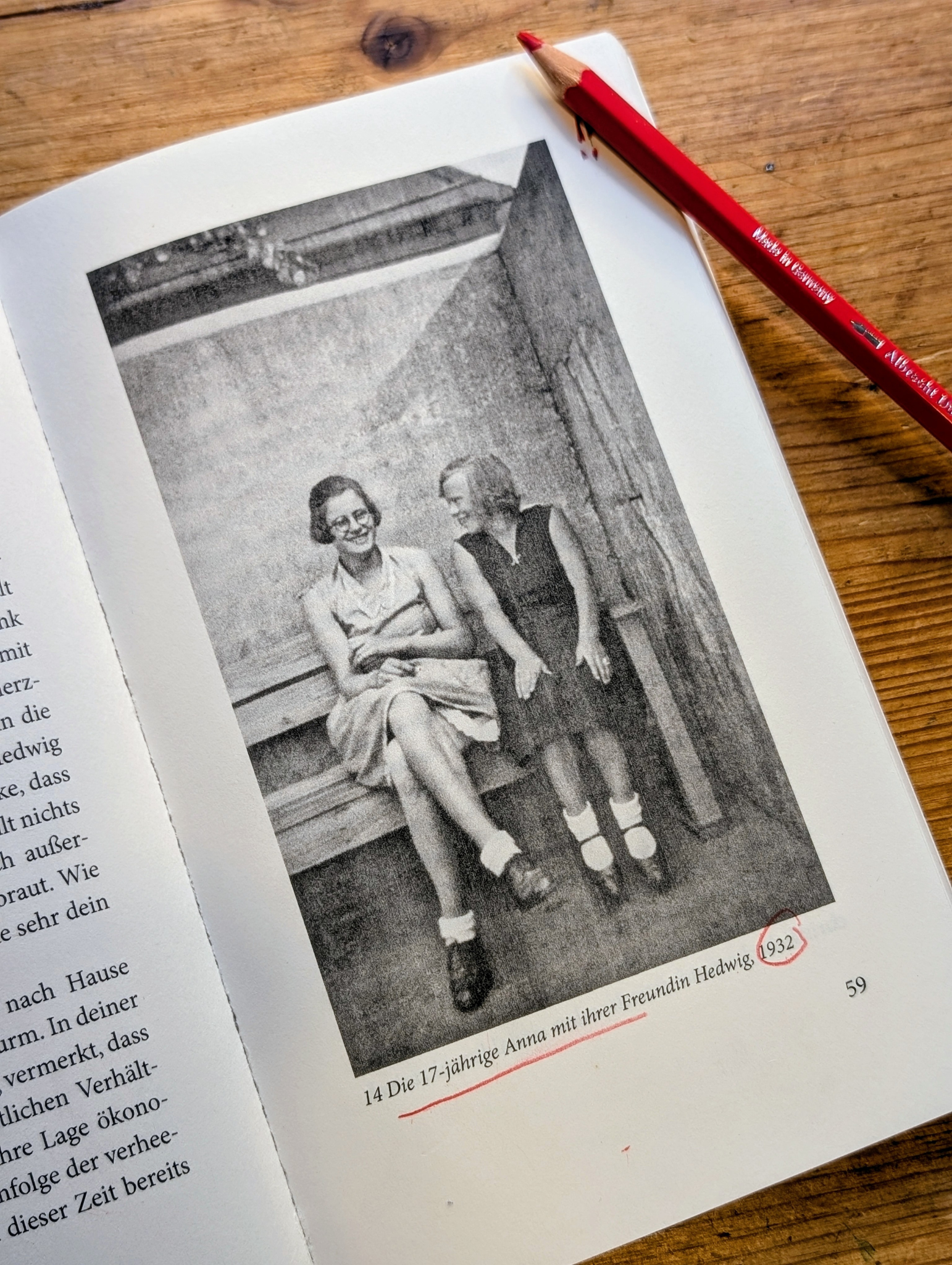

Ja, das gibt es. Es ist ein Foto, das mir sofort ans Herz gegangen ist: Anna sitzt darauf mit etwa siebzehn Jahren zusammen mit ihrer Freundin Hedwig auf einer Bank im Hof ihres Elternhauses. Beide Mädchen lachen unbeschwert in die Kamera, sie wirken fröhlich und voller Lebensfreude. Dieses Bild zeigt mir: Es gab ein Leben, in dem alles noch vor Anna lag – Träume, Wünsche, Hoffnungen. Für mich ist dieses Foto ein Symbol dafür, dass Anna nicht auf ihre spätere Opferrolle reduziert werden darf. Sie war ein junges Mädchen, das Freundschaften hatte, das eingebunden war in ihre Kirchengemeinde, das Freude erleben durfte – zumindest für eine gewisse Zeit.

Im Oktober 2003 stießen Sie bei einer Internetrecherche zufällig auf den Namen Ihrer Tante Anna Lehnkering. Können Sie erklären, auf welcher Liste sie auftauchte?

Das war eine Liste von Opfern der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Verbrechen, die Anfang der 2000er Jahre von einer israelischen Organisation online gestellt wurde. Erst später habe ich erfahren, dass diese Liste auf NS-Dokumenten basierte, die nach der Wende im Zentralarchiv des ehemaligen DDR-Ministeriums für Staatssicherheit gefunden worden waren. Sie enthielt rund 30.000 Namen von Patientinnen und Patienten, die den sogenannten T4-Morden zum Opfer gefallen waren. Darunter stand in englischer Schreibweise: Anna Lehnkering. Zunächst dachte ich, es müsse meine Großmutter sein, die ebenfalls Anna hieß. Erst als ich genauer hinsah, wurde mir klar: Das war die Schwester meines Vaters – meine Tante, die ich nur unter ihrem Rufnamen Änne kannte.

Ohne diese Liste hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, was mit ihr geschehen ist. Heute sind diese Namen endlich öffentlich zugänglich, seit 2018 sogar über das Bundesarchiv. Das war ein wichtiger Schritt, um die ermordeten Menschen ins kollektive Gedächtnis zurückzuholen und den Teufelskreis aus Stigmatisierung, Beschämung und Verdrängung zu durchbrechen.

Ihre Tante ist 1915 geboren und in schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen. Können Sie uns ein Bild dieser Zeit zeichnen?

Anna wurde mitten im Ersten Weltkrieg geboren, in Sterkrade im Ruhrgebiet. Die Lebensumstände waren katastrophal: Hunger, Armut, politische Unruhen, später Inflation und Besatzung. Mein Großvater starb bereits 1921, kurz nach der Geburt meines Vaters. Meine Großmutter stand plötzlich mit mehreren Kindern allein da, heiratete ein zweites Mal, doch auch diese Ehe war problematisch. Schließlich zog sie als alleinerziehende Mutter nach Mülheim an der Ruhr. Dort musste sie ihre Kinder mit viel Kraft und unter widrigsten Umständen durchbringen.

Die 17-jährige Anna Lehnkering mit ihrer Freundin Hedwig im Jahr 1932.

“Dieses Bild zeigt mir: Es gab ein Leben, in dem alles noch vor Anna lag – Träume, Wünsche, Hoffnungen”, sagt Sigrid Falkenstein.

Anna besuchte eine sogenannte Hilfsschule. Was bedeutete das damals?

Das war ein Makel. Hilfsschulen galten als „Sammelbecken der erblich Minderwertigen“. Anna hatte Lernschwierigkeiten, ihre Zeugnisse zeigen das deutlich. Sie bekam keine Chance, ihren Berufswunsch – im Kindergarten zu helfen – zu verwirklichen. Eine Ausbildung blieb ihr verwehrt, sie musste zu Hause bleiben. Für die Familie war sie durchaus eine Hilfe im Alltag – sie kaufte ein, half in der Küche – doch für die Gesellschaft galt sie als „unbrauchbar“. Das Stigma, als „lebensunwert“ betrachtet zu werden, hing wie ein Damoklesschwert über ihr – und führte direkt zu den späteren Verfolgungen.

Ihre Tante geriet in den Blick der Gesundheitsbehörden …

Schon vor 1933 gab es eugenisches Gedankengut, das in vielen Ländern verbreitet war. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde es per Gesetz institutionalisiert. Anna und unsere gesamte Familie wurden in sogenannten „Sippentafeln“ erfasst – pseudowissenschaftliche Stammbaumtabellen, die die gesamte Gesellschaft „erbbiologisch“ dokumentieren sollten. Erbgesundheitsgerichte entschieden über die Zwangssterilisationen. Für die Verfahren war relevant, ob nach Ansicht der Gerichte und Gutachter mit „großer Wahrscheinlichkeit“ zu erwarten war, dass die Nachkommen schwere erblich bedingte Schäden erleiden würden. Anträge auf Zwangssterilisation konnten von Amtsärzten, Anstaltsleitern oder Angehörigen gestellt werden.

Anna wurde in Mülheim an der Ruhr operiert. Ob sie selbst nachvollziehen konnte, was mit ihr geschah, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hatte sie keinerlei Mitspracherecht. Das war ein massiver Eingriff in die körperliche und seelische Integrität einer jungen Frau.

1936 kam Anna in die Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau. Welche Verhältnisse herrschten dort?

In den Akten las ich, dass sie kurz vor Weihnachten eingewiesen wurde und großes Heimweh hatte. Sie wollte zurück nach Hause. Anfangs weinte sie viel, später zog sie sich immer mehr zurück. Die Sprache der Ärzte und Pfleger war erschreckend: Sie wurde in ihrer Krankenakte als „albern“ beschrieben, später sogar als „lästig“. Stellen Sie sich vor, über einen Menschen, für den man Verantwortung trägt, so zu schreiben! Diese Sprache zeigt die Menschenverachtung. Die Patientinnen und Patienten wurden nicht mehr als Menschen wahrgenommen, sondern als Ballast. Überbelegung, Mangelernährung und schlechte Pflege waren die Regel – das Todesurteil kündigte sich im Grunde schon an.

„Patientinnen und Patienten wurden nicht mehr als Menschen wahrgenommen, sondern als Ballast.“

1940 wurde Ihre Tante nach Grafeneck verlegt und dort ermordet. Können Sie diesen Ort beschreiben?

Grafeneck war die erste Tötungsanstalt der Nationalsozialisten. Meine Tante wurde im März 1940 dorthin gebracht. Die Ankommenden mussten sich in einem Aufnahmegebäude ausziehen, wurden gewogen, gemessen, fotografiert. Der „ärztliche“ Untersuchungsgang diente nur der Beruhigung. Dann führte man sie in einen als Duschraum getarnten Schuppen, der als Gaskammer diente. Weit über 10.000 Menschen wurden allein in Grafeneck innerhalb eines Jahres ermordet. Anschließend verbrannte man die Leichen in einem eigens eingerichteten Krematorium.

Was mich besonders erschüttert: Hochrangige Nazis sahen durch Guckfenster zu, während die Menschen starben. Der ärztliche Leiter betätigte selbst den Gashebel. Dieser industrialisierte Massenmord wurde später zum Modell für den Holocaust.

Ihre Familie erhielt nach Annas Tod einen sogenannten „Trostbrief“. Was hatte es damit auf sich?

Meine Großmutter bekam Wochen später ein Schreiben voller Lügen. Darin stand, Anna sei im April – also einen Monat später – gestorben, angeblich an einer Bauchfellentzündung. Tatsächlich war sie am 7. März in der Gaskammer ermordet worden. Todesursache, Todesdatum, sogar der Todesort wurden gefälscht. Zugleich hieß es zynisch, ihr Tod sei eine Erlösung gewesen. In Grafeneck gab es ein eigenes „Schreibbüro“, das standardisierte Briefe verschickte, um die Morde zu verschleiern und Angehörige zu täuschen.

Sie haben auch in Ihrer Familie die Verdrängung dieser Taten erlebt. Wie sind Sie damit umgegangen?

Mein Vater Fritz sprach kaum über seine Schwester. Er erinnerte sich lebhaft an Fußballspiele von Schalke 04 oder an die Olympiade 1936, aber nicht daran, was mit Anna geschehen war. Zunächst hat mich das geärgert. Später habe ich verstanden: Es war Scham. Das Stigma des „Erbleidens“ lastete schwer. Hinzu kam die Nachkriegsmentalität: ein Schlussstrich, existenzielle Sorgen, das Bedürfnis, weiterzumachen. Als 2009 vor ihrem letzten Wohnhaus ein Stolperstein für Anna verlegt wurde, nahm mein Vater an der Veranstaltung teil und sagte zum ersten Mal: „Ich hatte eine Schwester, die war geistig behindert.“ Am nächsten Tag dankte er mir für alles, was ich für Anna getan habe. Diese Worte bedeuten mir sehr viel.

2009 wurde vor Annas letztem Wohnhaus in Mühlheim an der Ruhr ein Stolperstein verlegt.

In Ihrem Buch beschreiben Sie auch die Karrieren der Täter. Etwa wie Friedrich Panse, ein Gutachter der „Aktion T4“, später Ihrer Großmutter wieder begegnete.

Ja, meine Großmutter wurde in den 1950er Jahren Patientin in einer psychiatrischen Klinik in Düsseldorf. Leiter dieser Anstalt war Friedrich Panse – derselbe Mann, der zuvor als Gutachter in der Aktion T4 tätig gewesen war. Er wurde zwar nach dem Krieg angeklagt, aber 1950 wegen „erwiesener Unschuld“ freigesprochen. Später war er Präsident der wissenschaftlichen psychiatrischen Fachgesellschaft und erhielt sogar deren Ehrenmitgliedschaft – diese Ehrung wurde erst 2011 zurückgenommen! Auch Horst Schumann, der ärztliche Leiter von Grafeneck, der anschließend in Ausschwitz tätig war, konnte nach dem Krieg lange unbehelligt leben. Das zeigt: Die Mehrheit der Täter kam ungeschoren davon, viele setzten ihre Karrieren fort. Für die Angehörigen war das ein weiterer Schlag.

Auch historische Orte erzählten lange Zeit wenig von diesen Verbrechen. Sie selbst gingen oft in die Philharmonie an der Berliner Tiergartenstraße, ohne zu wissen, dass genau dort die T4-Morde geplant wurden.

Für mich war es ein Haus der Hochkultur. Dass auf dem Grundstück an der Tiergartenstraße zuvor die Villa gestanden hatte, in der die Mordaktionen geplant worden waren, wusste ich nicht. Erst im Zuge meiner Recherchen erfuhr ich davon. Als ich 2006 das erste Mal vor Ort stand, fand ich, neben der Skulptur von Richard Serra, nur eine verwitterte Gedenkplatte und einen vertrockneten Kranz. Ich muss gestehen, dass das Engagement in den 1980er Jahren, dem dieses Erinnerungszeichen zu verdanken ist, an mir vorübergegangen war. Zugleich war die Unscheinbarkeit des Gedenkens für mich auch Symbol für das jahrzehntelange Schweigen.

Ich begann Briefe und Petitionen zu schreiben, suchte Verbündete – und 2007 gründete sich ein Runder Tisch. 2014 konnte schließlich der Gedenk- und Informationsort T4 eröffnet werden. Heute ist es ein sichtbarer Ort, an dem Opferbiografien erzählt werden, auch die von Anna. Wenn ich dort stehe, denke ich: Schau, Anna, auch durch dich ist das entstanden.

Sie haben „Annas Spuren“ in Briefform verfasst und sprechen Anna immer wieder direkt an. Was steckt dahinter?

Ich wollte ihr ganz nah sein, sie würdigen, sie als Person in den Mittelpunkt stellen. Indem ich „Liebe Anna“ schreibe, hole ich sie aus der Anonymität der Opferlisten zurück. Es ist mein Versuch, ihr eine Stimme zu geben, die man ihr genommen hat.

Manchmal werde ich gefragt, ob es auch noch heute – mehr als 80 Jahre nach Annas Tod – wichtig ist, an sie zu erinnern. Meine Antwort ist: Ja! Ich bin davon überzeugt, dass wir aus der Geschichte lernen können, ja, lernen müssen. Dabei geht es nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger zu mahnen. Wir sind nicht verantwortlich für die Geschehnisse der Vergangenheit. Aber wir tragen Verantwortung für das, was heute und morgen geschieht. Der Gedanke an die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder, an die Zukunft unserer Gesellschaft war und ist nach wie vor ein starker Anstoß für meine Erinnerungsarbeit.

„Jedes Opfer, auch Anna, ist für uns Auftrag: Rechtsextremismus und Rassismus entschieden zu bekämpfen, Inklusion weiter auszubauen, Teilhabe zu ermöglichen.“

Wenn Wiedergutmachung tatsächlich möglich wäre, und Ihre Tante könnte heute noch einmal 17 Jahre alt sein, unversehrt – welches Leben würden Sie Ihr wünschen? Und welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen bräuchte es dafür?

Ich wünschte ihr ein selbstbestimmtes und angstfreies Leben. Ganz so, wie sie mit ihrer Freundin Hedwig auf der Bank im Hof des Elternhauses saß. Sie hätte als junge Frau das Recht gehabt, ihre Träume zu leben, Teil der Gesellschaft zu sein. Unsere Geschichte zeigt, wohin die Beurteilung von Menschen nach Nützlichkeit führt, gepaart mit moralischer Verrohung. Deshalb ist jedes Opfer, auch Anna, für uns Auftrag: Rechtsextremismus und Rassismus entschieden zu bekämpfen, Inklusion weiter auszubauen, Teilhabe zu ermöglichen. Das ist Aufgabe der Politik – aber auch von uns allen.

Frau Falkenstein, vielen Dank für das Gespräch.